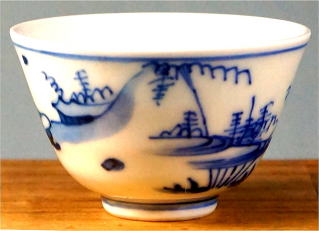

初代 三浦竹泉 みうらちくせん

1854 嘉永7年 渡邉伊兵衛 次男 京都生 幼名 政吉

1867 明治3年 3代高橋道八に陶芸師事、田能村直入に南画を師事

1883 明治16年 五条坂にて開窯 名 竹泉。号は有声居、飾月庵 しげつあん

2025 明治37年 西欧彩色を磁器に応用、釉薬透明紋に成功染付に玉、黄石、、サンゴ を挿入

1907明治40年 黄色原料を釉薬に使う、淡黄に浮彫刻する技法を考案

1915大正4年 62斎 歿。漢学、画、煎茶を楽しみ、文人と交流した。

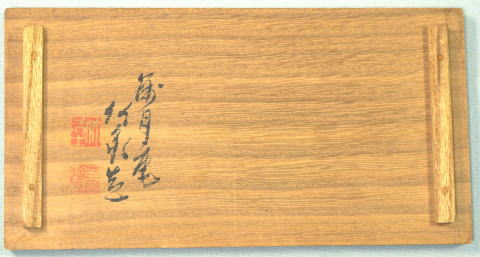

2代 三浦竹泉 みうらちくせん

1882明治15年 初代竹泉の長男 京都生 幼名 敬太郎。初代竹泉に師事。

1915大正4年 竹泉を継 煎茶器ぐ煎茶器の製作に精通。号 飾月庵 埴隠

1920大正9年 早世 名工の誉高い

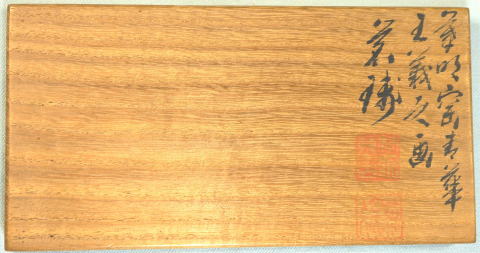

3代 三浦竹泉 初代 三浦竹軒 みうらちくけん

1900 明治33年 初代竹泉の末弟 京都生 幼名 三郎。。

1921 大正10年 2代竹泉の早世に伴い 3代竹泉を継ぐ。号、飾月庵。

1931 昭和6年 3代竹泉を辞し、2代竹泉の長男を4代竹泉とする。

1931 昭和6年 3代竹泉は 三浦竹軒として分家した。

1990 平成2年 歿

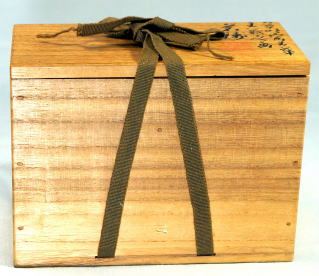

4代 三浦竹泉 みうらちくせん

1911 明治44年 2代竹泉の長男 京都生 幼名 庸蔵

京都美術専門学校で絵画、陶芸等を学ぶ

1931 昭和6年 4代竹泉を継ぐ。煎茶器を多く製作

1972 昭和47年 長男 徹に5代竹泉を継が、隠居

1976 昭和51年 歿

5代 三浦竹泉 みうらちくせん

1972 昭和47年 5代竹泉を継ぐ。

2代 三浦竹軒 三浦篤 みうらちくけん

1926 大正15年 初代竹軒 長男 幼名 京都生 2代竹軒に師事

三浦篤 銘で煎茶道具を製作

1990 平成2年 2大竹軒を継ぐ。

当店の検索は

茶道具からき

1.jpg)

| 初代 | 三浦竹泉 みうらちくせん | |

| 1854 | 嘉永7 | 渡邉伊兵衛 次男 京都生 幼名 政吉 |

| 3代高橋道八に師事 | ||

| 1883 | 明治16 | 五条坂にて開窯 |

| 1899 | 明治32 | 有声居 飾月庵 しげつあんの号を使う |

| 1804 | 明治37 | 西欧彩色を磁器に応用、釉薬透明紋に成功 |

| 染付に玉、黄石、、サンゴ を挿入。 | ||

| 1807 | 明治40 | 黄色原料を釉薬に使う、淡黄に浮彫刻する技法を考案 |

| 田能村直入に画を。漢学を学び 文人等と交流した。 | ||

| 1915 | 大正4 | 歿 |

| 2代 | 三浦竹泉 みうらちくせん | |

| 1882 | 明治15 | 初代竹泉の長男 京都生 幼名 敬太郎 |

| 初代竹泉に師事 | ||

| 1915 | 大正4 | 2代 竹泉を継ぐ煎茶器の制作に精通 |

| 号 飾月庵 埴隠 | ||

| 1920 | 大正9 | 名工の誉高くも早世 39歳 |

| 3代 | 三浦竹泉 みうらちくせん | |

| 1900 | 明治33 | 初代竹泉の末弟 京都生 幼名 三郎 |

| 初代 竹泉に師事 | ||

| 1921 | 大正10 | 2代竹泉の早世により3代竹泉を継ぐ |

| 号 飾月庵 | ||

| 1931 | 昭和6 | 2代竹泉の長男を4代竹泉とする。 |

| 別家 三浦竹軒 を興す。 | ||

| 4代 | 三浦竹泉 みうらちくせん | |

| 1911 | 明治44 | 2代竹泉の長男 京都生 幼名 庸蔵 |

| 京都美術専門学校 絵画、陶芸を学ぶ | ||

| 1931 | 昭和6 | 4代 竹泉を継ぐ |

| 1972 | 昭和47 | 長男 徹を5代竹泉とする |

| 1976 | 昭和51 | 歿 |

| 5代 | 三浦竹泉 みうらちくせん |

1.jpg)